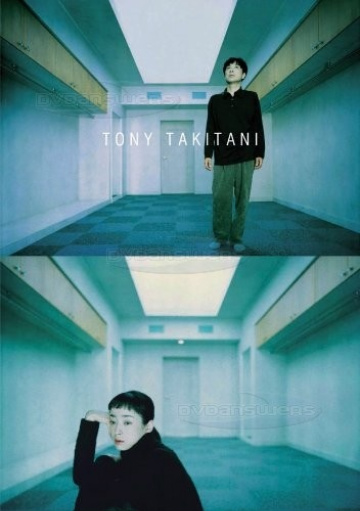

토니 타키타니

단편소설을 ‘보여주는’ 듯한 느낌의 이 영화는 실제로 무라카미 하루키의 단편<토니 타키타니>를 영상화한 것입니다. 다른 영화들에 비에 다소 짧은 편(76분)이지만 진지하고 무게감 있게 다가옵니다. 간결하고 경쾌한 문체에 진지하고 무게감 있는 주제를 담고 있는 하루키의 소설(읽는 것은 《상실의 시대(Norwegian Wood)》가 유일하지만)과 마찬가지로 경쾌하고 간결한 문체를 마치 눈으로 보는 듯한 인상을 받습니다.

문장이 간결하면 경쾌해지고 또 스타카토의 강렬한 인상을 주기 때문입니다. 단문과 단문사이의 여백은 ‘인상’을 만드는 유용한 공간으로 존재합니다. 선에 비유하자면, 점선이 완전한 선은 아니지만 더욱 인상적인 선으로 보이는 것은 바로 점과 점 사이의 공간 덕분입니다. 실선은 완전하나 점선보다 인상적이지 못한 것은 이러한 이유 때문이 아닐까 합니다(이런 이유로 점선이 끊는 선을 상징하게 되었을까요?)

|

|

인생에 비유하자면, 인간의 인생은 마치 점선과도 같습니다. 여러 사건들의 인상들로 구성되어 있는 셈이지요. 지나온 시간들은 하나의 긴 흐름처럼 느껴집니까, 아니면 기억 속에 존재하는 여러 사건(장면)들이 인상을 만들어 놓고 있습니까? 개인적으로, 그림이나 사진처럼 파편으로 남아 인상을 만들어낸다고 생각합니다(기억은 인상을 만들 뿐 그대로 재연하지는 못하죠.) 모래를 생각해 보면 될 것입니다. 하나하나의 알갱이가 독립적으로 존재하면서 모래를 이루고 있습니다. 알갱이들 사이에는 연결고리가 없습니다.

이러한 문제를 소설의 문장들이 아니라 인간들의 관계로 생각해 보면 사실 중요한 의미를 가질 수 있습니다. 인간과 인간의 관계들이 간결하고 경쾌한 관계들로만 구성된다면 ‘인상’ 은 만들어 내겠지만 끈끈하고 인간적인 관계를 형성하지는 못하겠지요.

단문들로 쓰인 소설들은 대체로 차갑고 냉정합니다. 단편인 경우는 더욱 그렇습니다. 단편소설이란 이름처럼 인간들의 ‘단편적인 관계’가 되겠지요. 이 영화에도 인간과 인간의 관계가 아주 단편적인 접점만을 갖습니다. 예를 들면, 남자 주인공 토니 타키타니(잇세 오가타)와 여자 주인공인 에이코(미야자와 리에)가 만나 이렇게 대화하는 장면이 그렇습니다.

에이코: 옷이란 자신의 내부의 부족한 부분을 채워주는 듯한 느낌이 들어요. 제 멋

대로에요. 게다가 굉장히 사치스러워요. 그래서 급료의 대부분이 옷을 사

는 비용으로 사라져버려요.

토 니 : 나는 그림도구 외에는 어디에도 돈을 쓸 일이 없어.

이렇듯 그들의 만남에는 인간적인 공감이라기보다는 단편적인 접점으로서의 옷과 돈이 전제되고 있습니다. 토니와 그의 아버지의 대화에서도 인간적인 공감이 아니라 단편적인 접점만을 확인해 줍니다.

토 니:머랄까, 사랑에 빠져 버린 것 같아. 처음으로 결혼이라는 것에 대해 생각했

어.

아버지:그래서 어디가 마음에 든 거야?

토 니:뭐라 말해야 할까? 옷을 입기 위해 태어난 사람 같아.

아버지:그것 참 굉장하군.

이러한 인간의 단편적인 관계에는 서로가 하나가 될 수 없다는, 공감할 수 없다는 그 사실에 의해 어떤 막연하고 근원적인 고독이나 외로움을 동반할 수밖에 없습니다.

토니 타키타니와 에이코는 운명에 순종하는 무기력한 인간처럼 여겨집니다. 마치 허수아비처럼 말입니다. 비록 함께 있지만 대책 없는 고독과 외로움이 그들 주위를 맴돌게 되는 것입니다. 인간은 근본적으로 외로운 존재인 것입니다. 그 무엇으로 채울 수 없는 외로움인 것입니다. 단지 망각하는 것 밖에는 그것으로부터 도피할 수 있는 방법은 없습니다. 어떠한 종류의 관계를 맺는다고 해도 일시적인 위로일 수는 있되 영원한 구원은 되지 못합니다. <토니 타키타니>가 그렇습니다.

이렇게 보면 피상적인 관찰이기는 하지만 《상실의 시대》(1987)에서 우울하기는 하나 인간관계에 대한 희망이 단편 <토니 타키타니>(1997)에서 인간관계에 대한 무기력으로 나타나는 것은 다소 안타깝습니다. 꼭 10년만입니다. 성숙인지 퇴폐인지는 모르겠습니다. 《상실의 시대》에서는 하나가 되고자 하는(존재로서 공감하고 일체감을 갖는) 인간관계의 희망을 놓지 않기 때문입니다.

그럼에도 이 영화 <토니 타키타니> 를 보고나면 연민과 인간 실존, 그 자체에 대해서는 공감하게 됩니다. 이것은 우리에게 소중한 체험입니다. 일본 영화라는 편견을 버리고 이러한 영화를 보아야 하는 이유가 여기에 있지 않을까요?

이제 이 영화에서 받은 강렬한 인상들을 몇 가지 이야기해 보겠습니다. 첫 번째는 장면들 사이의 검고 두터운 벽들입니다. 이 벽은 인간을 가두고 차단시키는 외로움을 상징하고 있는 듯 합니다. ‘외로움은 감옥’ 이라는 말이 암시하듯이 장면들 사이에 놓여있는 검은 벽들이 창살처럼 여겨집니다. 고독은 우리 인간이 깨기에는 너무나도 큰 벽처럼 여겨집니다.

둘째는 인간들이 남긴 흔적들에 관한 것입니다. 이와 관련해서는 그다지 유쾌한 생각은 아닙니다만 이런 생각이 문득 떠오릅니다. ‘우리의 삶 뒤에 남게 되는 것은 흔적뿐’이라는 말 말입니다. 도대체 죽음 뒤에 우리가 남기는 것이 무엇일까요? 종교는 우리에게 영생이 있고, 환생이 있다고 하지만 그래도 우리는 죽음 뒤에 아무 것도 남지 않을 것이라는 막연한 두려움에 직면합니다. 우리의 육체가 빠져 나간 자리에는 마치 뱀의 허물처럼 헐렁한 옷 몇 벌만이 덩그러니 남으리라는 상상은 쉬 할 수 있습니다.

그렇게 남아있을 옷들에 발악적으로 집착하는 에이코에게 우리는 연민을 느낍니다. 에이코는 옷을 반품하고 차를 타고 집으로 돌아가다 신호등에 걸려있는 중에 다시 그 옷이 생각나 차를 돌리다 사고로 죽습니다. 에이코를 죽인 것은 그녀의 옷인 셈입니다. 토니 타키타니의 아버지가 죽은 뒤의 흔적도 마찬가지입니다. 그가 남긴 것이라고는 고작 낡은 레코드들이 전부입니다. 에이코의 옷들이 머물러 있던 텅 빈 방에 남겨진 그 레코드들은 에이코의 옷들과 함께 연민을 자아냅니다.

셋째는 인간에 대한 연민입니다. 토니 타키타니는 죽은 아내를 기억하고자 아내와 체형이 같은 여자를 비서로 채용해 아내의 옷을 입고 출근하도록 하는데, 바로 히사코가 그녀입니다. 히사코는 리에가 에이코와 함께 1인 2역을 맡습니다. 히사코는 에이코의 옷을 고르기 위해 에이코의 옷방으로 들어갑니다. 여기에서 그녀는 에이코에 대한 말할 수 없는 연민을 느끼고 눈물을 흘립니다.

몇 백 벌이나 되는 아름다운 옷이 그 곳에 쭉 늘어서 있었다. 이렇게 아름다운 옷을 잔뜩 남겨 놓은 채 죽어버렸다는 것은 “어떤 기분이 들까?” 라고 그녀는 생각했다. 옷도 구두도 마치 그녀를 위해 만들어진 것과 같이 정확히 사이즈가 맞았다.

그리고 그녀는 흐느껴 웁니다. 그녀의 눈물은 바로 연민의 눈물인 것입니다. 인간에 대한 공감인 것입니다. 토니 타키타니는 아내의 옷 방에서 흐느껴 울던 히사코를 잊지 못합니다.

그는 때때로 아직껏 그 방안에서 아내가 남기고간 옷을 보고 눈물을 흘렸던 잘 알지도 못한 여자를 떠올렸다. 그녀의 흐느껴 울던 소리가 기억 속에서 되살아났다. “이렇게나 많은 예쁜 옷을 본적이 없었기 때문에.” 그런 것을 떠올리고 싶지는 않았다. 하지만 여러 가지를 완전히 잃어버린 후에도 이상하게도 그 여자를 잊을 수가 없었다.

'영화' 카테고리의 다른 글

| 사토라레 (2) | 2008.09.06 |

|---|---|

| 피와 뼈 (1) | 2008.08.28 |

| 아주 사소한 것들의 의미 (4) | 2008.08.05 |

| 무사의 체통(3) (4) | 2008.07.28 |

| 조제, 호랑이 그리고 물고기들 (2) | 2008.07.27 |